子育て世代の多くが直面するのが、「仕事に復帰しても家計が苦しい」という現実です。特に0〜2歳児を持つ家庭では、保育料の負担が大きく、「仕事に復帰しても保育料の支払いで手取りが増えない」という矛盾があります。

たとえ育休を終えて共働きへのスタートを切ったとしても、0〜2歳期の保育料が家計に重くのしかかる現状があります。

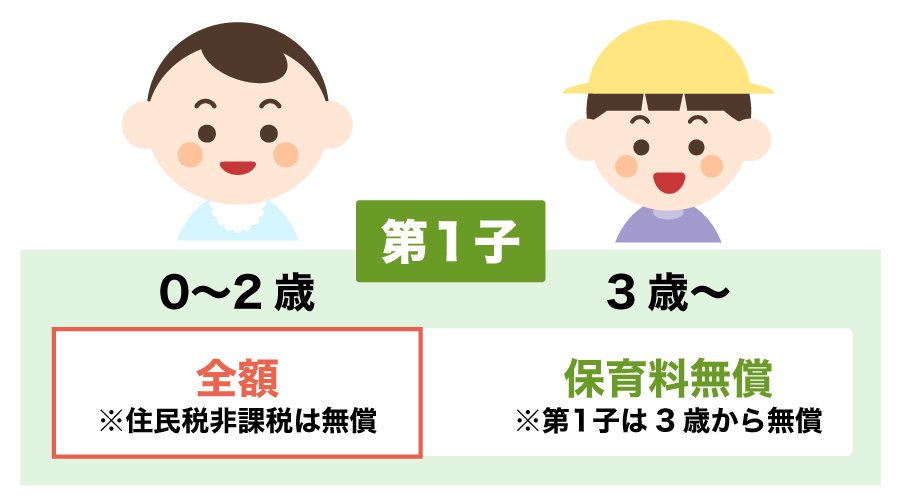

川崎市では、3歳以上は保育料無償化制度が導入されており、子どもを3〜5歳で預ける分には保育料負担がありません。しかし、0〜2歳の未就学児クラスでは現在も保育料が発生する制度が残っており、家庭によっては大きな負担となっています。

第1子の0〜2歳児の保育料と負担

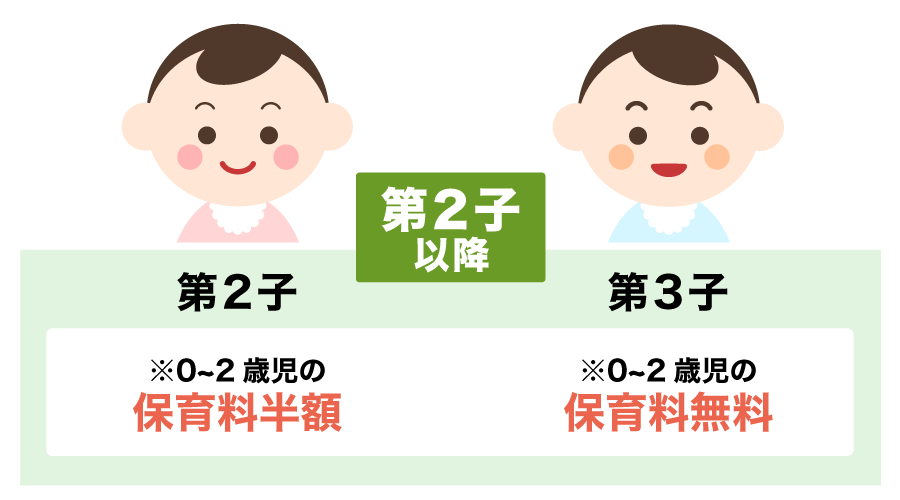

現在、保育料の無償化は3〜5歳児(第1子も含む)が対象です。また、0〜2歳児については「第2子以降」から減免が適用される制度となっています。

この仕組みは、二人目・三人目の子育てを後押しするという観点で大きな意義があります。しかし一方で、まだ「最初の子」を育てながら仕事と家庭を両立しようとする家庭まで支える仕組みには十分とは言えないのが現状です。

川崎市でも3〜5歳児の保育料は無償化されていますが、0〜2歳児クラスでは保育料が発生します(住民税非課税世帯を除く)。育休を終えて共働きを再開しても、保育料の支払いで手取りがほとんど増えないという声が少なくありません。

「働きたい」気持ちと「家計を守りたい」現実の間で、最初の一歩を踏み出す家庭を支えたい。第1子の0〜2歳児期こそ、社会全体で応援していく仕組みが必要です。

現場から届く市民の声

- 2人目以降の無償化もありがたいけれど、まず最初の一歩を支えてほしい

- 1人目こそ支えてほしい。2人目を考える余裕すらない

- 制度の線引きが分かりにくく、該当するかどうかで不安になる

これらは、僕が地域を歩き回る中で何度も聞いた声。特に、子どもを授かり、父親になった後、こうした言葉の重みを自分のこととして感じるようになりました。

働く時間と家庭の時間のバランス、育児と仕事の両立、そして家計のやりくり。どの家庭も一生懸命で、そこに「社会の仕組みがもう一歩寄り添えば」と強く思うようになりました。

無償化で育休明けのスタートを後押し

川崎市では令和6年4月から制度が拡充され、きょうだいの年齢や利用施設に関係なく、第2子は半額、第3子以降は完全無償となりました。これは、二人目・三人目の子育てを応援するための大きな一歩です。

しかし、最初の子どもを育てながら共働きを始める家庭への支援は、まだ十分に整っているとは言えません。

少子化が進み、出生率が下がる中で、子育て世代にすべてを背負わせる社会では未来が続きません。「子どもを育てることは、誰かに頼ってもいい」そんな社会の空気を、川崎からつくっていくことが大切です。

私、和合大樹は、第1子の0〜2歳児の保育料を無償化し、育休明け・共働き世帯のスタートを後押しします。

仕事に復帰しても保育料の支払いで手取りが増えない。そんな矛盾をなくし、安心して働ける環境を整えます。制度の壁を超えて、「家庭の努力」に頼らず「社会全体で子育てを支える」文化を根づかせる。

その第一歩を、川崎から踏み出します。